Автор: Диляра Тасбулатова

«Последнее танго в Париже», вышедшее полвека назад (никого из его создателей, ни Брандо, ни Бертолуччи, ни Марии Шнайдер, самой молодой из этой компании, уже нет в живых), - долго считался исключительно «эротическим» фильмом. Да еще и с привкусом скандала - как будто он только этим и исчерпывается.

Нет, не исчерпывается: именно этот фильм, как мало какой, в своем роде неисчерпаем; более того, со временем он будто прирастает смыслами, обогащается, становится всё более таинственным, сложным для интерпретаций, расширяя их до бесконечности. Действительно, толкования всё множатся и множатся: скажем, пишет о нем один критик (ну, из породы умных) – и кажется, так и есть, все верно. Берется за перо другой, с противоположных позиций, – и кажется, что и он прав. Прямо как в известном еврейском анекдоте: и ты прав, и ты тоже, а на вопрос третьего, рефери, – как же так, не могут оба спорящие быть правы, ребе отвечает – да и ты прав.

Ну, например: считается, что источник всех бед здесь – Брандо, с его отвратительным характером, радикализмом, жестокостью, брутальностью, стремлением подавлять, измываться, испытывать визави на прочность, говорить гадости и делать их («пикантности» добавляет и то, что Брандо в своем роде играет самого себя, канонического мачо мирового кинематографа в поисках идентичности; и не только кинематографа, именно Брандо - последний, так сказать, мужчина европейско-американской мифологии). Дескать, Пол, его персонаж, эскапист в порыве своего антибуржуазного пафоса, сам нарвался на трагический финал, был застрелен - и поделом. Марию Шнайдер-Жанну все жалеют – как жертву, которой пришлось испытать на себе чудовищные унижения, несовместимые, особенно в рамках новой феминистской доктрины, с человеческим достоинством, и ее ответ на издевательства, которым она подверглась, - выстрел в упор в живого человека, довольно подлый, ибо неожиданный, - якобы заслуженная кара насильнику и «абьюзеру».

Можно, конечно, толковать и так: но не забывайте, кто здесь просто хам и «мизогин», а кто убийца, тем более что сразу же после убийства Жанна, не моргнув глазом, шепотом, как бы про себя, проговаривает свое алиби: я даже не знаю, кто это и как его зовут, он хотел меня изнасиловать, я защищалась. Она даже шока не испытывает, практичная девочка.

Фильм заканчивается крупным планом прелестного юного личика щекастой Шнайдер, шепчущей свою будущую речь в суде, если таковой состоится, а секундой раньше мы увидим, как Пол-Брандо скорчится в позе эмбриона, покорно приняв свою судьбу. Символизируя, по-видимому (а может, и нет, кто его знает), что рождение и смерть – суть одно и то же, как ты приходишь в этот мир, полный скорби, скорчившись, так и уйдешь из него.

Он погибнет в той же квартире, огромной, пустынной и заброшенной, где им довелось впервые встретиться и неожиданно вступить, почти ни слова не говоря, в контакт. Ну, интеллигентно выражаясь. А если выражаться прямее, то Жанна, даже не зная, кто это и что это, какой-то случайный мужик, оказавшийся в пустой квартире без мебели под сдачу, обменявшись с ним парой ничего не значащих фраз, отдастся ему со всем, так сказать, пылом. То ли это подобие изнасилования, то ли страсть, внезапная и нелогичная, Жанна ведь не проститутка, на которую можно ни с того ни с сего наброситься, да еще бесплатно, а обычная буржуазная девица, юная парижанка, не по летам подчеркнуто элегантная.

Дальше - больше: этот самый мужик, старше ее на добрых четверть века, продолжит свои эксперименты - в этой же квартире, куда она приходит сама, по доброй воле, даже не зная его имени (Пол пожелает остаться анонимом, в хамской форме крикнув ей, что не хочет знать, как ее зовут, имя ничего не значит, чихать на имя). К черту эти этикетки, мы – Мужчина и Женщина, наедине, без истории и предыстории, биографии, брачных танцев, предварительных игр, подходов к Эросу, необходимой и веками выработанной дистанции между желанием и его осуществлением, женской недоступности, возбуждающей мужское вожделение постепенно, шаг за шагом.

Чего?! – будто вопрошает Пол. Да идите вы все не скажу куда, плевать я хотел на вашу куртуазность, ты же сама пришла, зачем ты здесь? Мы хотим друг друга и этого вполне достаточно – пошла ты к черту со своим именем.

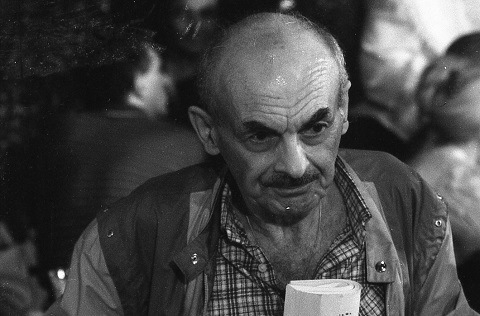

Она, правда, знает, что он американец, то есть иностранец, Чужой, Другой. И она для него чужая, француженка, которая старательно, по-детски выговаривает английские фразы – так же, как и он по-французски - с акцентом и своим скрипучим голосом. Знаменитым, впрочем: тем самым, каким он грубо «наезжал» на Бланш Дюбуа из «Трамвая «Желание»: один звук этой несмазанной телеги (голос – не лучшее, что есть в Брандо, особенно, когда он возвышает его чуть ли не до визга) способен вызвать отвращение, не будь он частью имиджа едва ли не самого харизматичного мужчины планеты, этой ожившей римской статуи, обладающей чертами абсолютной, беспримесной мужской красоты во всем ее великолепии. Вершина, так сказать, европейской антропологии, над которой потрудился резец самой природы, оттачивая веками. Ни дать ни взять кондотьер Гаттамелата, Лоренцо Медичи, с этим его хищным профилем, повадкой зверя, атлетическим сложением и коварно-самовлюбленной ухмылкой знающего себе цену самца. Голос – не помеха, даже когда он кроет матом или произносит гадости: страх и трепет, каковые Брандо умел навести почти на всех без исключения женщин, с которыми имел дело (да и с теми, с кем не имел – его сексуальная энергия до сих пор пробивает экран, таких нынче не делают) здесь пришлись как нельзя более кстати. По сравнению с ним ни Трентиньян, слишком интеллигентный для такой роли, ни даже Делон, которому красоты, мужества и прочего мачизма тоже не занимать, выглядят чуть ли не «галантерейными». Делон, скорее, носитель другого кода – французского авантюризма века так примерно XVII, а не фермер из Техаса, объездчик диких мустангов; Трентиньян, актер выдающийся, к тому времени только что снявшийся в «Конформисте» у Бертолуччи же, причем в роли отпетого негодяя, эротичен в рамках своей культуры: настоящей дикости, несмотря на то, что он играет фашиствующего подонка, в нем маловато. Скорее, рафинированная низость плюс плавающая сексуальность с оттенком гомоэротизма и отчетливой фрейдистской подоплекой.

Недаром оба, прочитав, что именно им предстоит, решительно отказались от роли (по поводу Делона не могу ручаться, Трентиньян – точно), зато Брандо, наоборот, еще больше усилив эффект своего, так сказать, «негодяйства», выбросил все сценарные реплики, по ходу дела сочиняя собственные. Написав их на множестве бумажек, раскиданных тут и там на съемочной площадке, он еще больше осложнил работу великого мастера света и тени, лучшего колориста в мире, оператора Стораро, да и самого Бертолуччи, а заодно и Шнайдер, вынужденной заслонять его почеркушки своей божественной юной плотью, чтобы они не попали в кадр.

И если напуганные Делон с Трентиьяном отказались участвовать в этом эксперименте, то ведь и Брандо (пишет желтая пресса, без конца повторяясь), которого, казалось бы, трудно шокировать, после съемок перестал общаться с Бертолуччи, причем на пару с Шнайдер, которую вроде бы он сам и подверг «унижению». Но, мол, по наущению Бертолуччи. Эта самая желтая пресса еще утверждает, что якобы Бертолуччи требовал от обоих воспроизводить половые акты в натуре (оба, разумеется, решительно отказались), во что лично я никогда не поверю. То есть в требование режиссера, а не в отказ актеров. Так же, как и в бредни стареющей Шнайдер, очевидно, окончательно спившейся и полвека спустя заявившей, что Брандо ее изнасиловал – ага, при осветителе, операторе и режиссере. Прямо-таки не фильм, а преступный сговор: будь они живы, точно бы пошли под суд. Сейчас почему-то презумпция невиновности в отношении мужчин не работает, сами знаете.

…Я недаром так много пишу о сексуально-эротической составляющей этой картины, хотя она, как ни странно, именно что составляющая, а не главная: это же не девять или сколько там с половиной недель и не какая-нибудь там «Эммануэль», и уж тем более не софт-порно (да и вообще не порно). Даже не триеровская «Нимфоманка», а как раз наоборот: один из самых ярких всплесков, как пишет критик Плахов, «лирического индивидуализма, один из сильнейших порывов к свободе на всех уровнях: экзистенциальном, социальном, чувственном, художественном».

«Танго», как дальше пишет наш лучший критик, - «предшественник современного эротического кино, разрушивший последние бастионы цензуры» (каковая вновь набирает силу, да такую, что позапрошлогодние «леваки» в компании с совковыми ханжами еще покажутся нам отвязными либертинами).

Тут-то, как говорится, и сел старик: тогда, правда, никакой не старик, а тридцатилетний парень, еврокоммунист и маоист Бертолуччи, внезапно прозрев и поняв, что с этими «бастионами» - в лице итальянских леваков и советских мастодонтов, неожиданно слившихся в едином гневном порыве по поводу его «низкопробного» фильма (как его аттестовал тов. Герасимов, автор бесполых опусов типа «Любить человека») бороться бесполезно. Изумляло лишь одно: какая-то дикая дремучесть, священный ужас перед телесностью, страстью, сексом как таковым, будто это не взрослые люди, сами не без греха (особенно Герасимов с его бесконечными похождениями), а институтки лет так осьмнадцати, только что из монастыря. Но это сейчас нам смешно, а вот для Бертолуччи то был страшный удар: его порыв к свободе, скованной «мещанскими» предрассудками (хотя бы в лице Жанны, ее семейки и даже жениха, о котором речь впереди), был не понят, как ему казалось, единомышленниками. Чуть ли не товарищами по партии, затеявшими свое смехотворное партсобрание, прорабатывая оступившегося, где главным его преступлением было использование масла в качестве, пардон, лубриканта: в СССР, мол, масло никогда не использовалось в столь грязных целях. Еще бы: поди его достань, в очереди так настоишься, не до постельных забав будет.

Вдумайтесь – советско-итальянский симпозиум по вопросам искусства долго и упорно обсуждает кусок сливочного масла – прямо как современные соцсети и поисковые системы (наберите тэги «масло», «танго», Бертолуччи).

Между тем, в сценарии этой сцены, насколько мне известно, не было - и как легко догадаться, Бертолуччи придумал ее не ради того, чтобы просто шокировать почтенную публику. Так же, как и монолог Брандо о блевотине и свиньях - радикализм Пола был лишь выражением его отчаяния, одиночества и в то же время проверки партнерши на прочность: как далеко ты можешь зайти ради меня? Любишь ли ты меня или хочешь сбежать, как сделала моя жена – сначала к любовнику, а потом – в преисподнюю, покончив с собой (ее коченеющий труп, пока Пол куражится над Жанной, лежит в отеле неподалеку и над ним уже трудятся визажисты и флористы под чутким руководством ее матери).

Но когда Пол снимет с себя маску либертина, богоборца, маркиза Де Сада, закончив свои игрища обычным, человеческим признанием в любви и даже предложением следовать дальше по жизни вместе, он сразу же станет ей неинтересен: опасность миновала, перед ней - лузер, вымаливающий ответного чувства. Однако лузер непредсказуемый, к которому все еще тянет как к магниту – в противовес жениху-киноману, глядящему на мир сквозь оптический прицел кинокамеры.

Жених, впрочем, тоже не так чтоб нужен – и у них, похоже, это взаимно, ни она ему, ни он ей, хотя предложение он таки сделает, платье шьется, уже почти готово, к тому же Жанна – незаменимая модель для его синема-верите, кино новой волны, снимающемся на улице, импровизационно. Девочка что надо – эти длинные, прямо от зубов, ноги, неожиданно тяжелая грудь при ее мальчишеском узкобедром изяществе, эта чуть обезьянья и при этом очаровательная мордашка, этот невинный взгляд то ли дурочки, то ли фам фаталь, поди разбери. На Брижжит Бардо, тоже некогда символизирующей раскрепощенность, непохожа, темненькая, менее красивая, не канон, но зато наделенная кошачьей грацией и невыносимой сексуальностью, пороком невинности. Лучшая партнерша Брандо, с такой этот супер-мужчина может даже не наигрывать жар соблазна: совершенно деревянный у Чаплина в «Графине из Гонконга», принужденный изображать страсть к Софи Лорен, которая здесь тоже выглядит как советская завучиха с шиньоном на голове, в «Танго» Брандо, что называется, отвязался (последний фильм Чаплина, снятый в конце шестидесятых, оказался так себе, его время безвозвратно ушло, тут и звезды не могли спасти положения).

Но вернемся к жениху: Жан-Пьер Лео, символ новой волны и alter ego Трюффо, сыгравший во многих его фильмах, здесь слегка пародиен: то ли Бертолуччи чуть подшучивает над компанией Годара, молодыми французскими интеллектуалами-леваками, назначив в соперники одному из них, мальчику с книжечкой и Троцким в душе, заокеанского дикаря; то ли демонстрирует разные воплощения мужской несостоятельности и инфантильности, не совсем понятно. (Я же говорю, фильм полон тайн).

Хотя, по-видимому, так и есть: если жених-киноман еще совсем мальчик, пороху не нюхавший, то ведь и Пол, далеко не мальчик, свой «порох» тоже растратил почем зря, не ветеран же он боевых действий, не художник в поисках истины на перепутье, не герой, кладущий жизнь на алтарь – ну, скажем, свободы, а непонятно кто - то ли неудавшийся актер, то ли журналист, то ли хозяин захудалого отеля, неясно. То есть человек без определенных занятий, к тому же псих на ровном месте, одержимый страстями среди пустоты существования. Чужой в Париже, так и не прижившийся, стареющий рогоносец, еще не похоронивший жену, которая жила с ним, и с другим одновременно, да еще и зачем-то покончила с собой (если это не убийство, уж больно сладострастно служанка смывает кровь в ванной, не она ли ее зарезала?).

Единственное, в чем он признАется, как на духу, пытаясь обрести наконец целостность, так это в любви, до которой внезапно дорос, проведя свой предмет сквозь сущий ад. Но кто при этом Жанна, которой этот затерявшийся в веках самец пытается, проведя ее через череду чудовищных экспериментов, внушить ответное чувство? Да тоже никто и ничто, вот разве что убийца, спасающаяся от подлинного чувства таким страшным способом: ее, жутко осознавать, даже совесть не мучает.

При всем при том единственный живой человек здесь, похоже, – Пол, хотя в этом стремительно оскудевающем, тоскливом мире живым быть неприлично, лучше быть функцией. Ну, например, женой-милашкой молодого режиссера или самим молодым режиссером, повторяющим эксперименты предшественников с холодным носом: недаром спасательный круг с надписью «Аталанта» (название фильма Жана Виго, которым «новая волна» вдохновлялась) тонет, символизируя конец поисков молодой французской режиссуры, оскудение идей и наступление неоконсерватизма (если это так, не могу ручаться – в какой уже раз повторюсь, фильм весьма далек от прямых толкований).

Вообще в отношении «Последнего танго» можно фамильярно воспользоваться известным «я знаю, что ничего не знаю»: вот вроде как и знаю, ловлю намеки, а толку-то, все равно не знаю, так ли это.

Одно я знаю точно: всё нынче, скорбно констатирует Бертолуччи (тогда, напомню, еще совсем молодой человек, разочаровавшийся в жизни Вертер) девальвировалось: идеи коммунизма, преобразования мира посредством кино или революции, не суть; мужское-женское, дух прерий, да и Парижа тоже, любовь как жертва - всё, в общем. Переломные семидесятые после вдохновляющих шестидесятых…

Ничего нет, кроме двух сплетающихся тел незнакомых между собой мужчины и женщины в гулком пространстве некогда шикарной, а ныне обтерханной, как жизнь Пола, квартиры: Адам и Ева постиндустриального общества.

Копните их предысторию, и ничего хорошего не услышите, потому-то мужчина поначалу и копать не хочет: свеча горела на столе, и жар соблазна вздымал как ангел два крыла… И вот тут спотыкаешься, на слове «крестообразно». Ибо за ним, этим словом, стоит священное чувство навсегда разлученных мировой катастрофой, русской революцией, великих любовников, а за скрещеньем рук, скрещеньем ног Пола и Жанны – лишь два уязвленных самолюбия.

Правда, гениальность Брандо состоит в том, что за его «психозом» поневоле прозреваешь более величественную судьбу, чем уготована ему историческим временем: он же вынужден жить здесь и сейчас, играя в ничтожные игры, где сильные чувства наталкиваются на стену буржуазного самодовольства. Оттого-то и гибель его, по сути, предрешена: да и в самом начале он шепчет, роняя слезу и шляясь по предутренним улицам, что хочет умереть.

Ружье, как иронизировал Чехов, висящее на стене в первом акте спектакля, таки выстрелило. Призывающий смерть обрел ее, - и она пришла оттуда, откуда никто не ожидал. Так Рок и не упреждает, откуда придет…

фото: Shutterstock/FOTODOM;